浅尾典彦(夢人塔代表・作家・治療家)

『サブスタンス』は大変興味深い映画である。

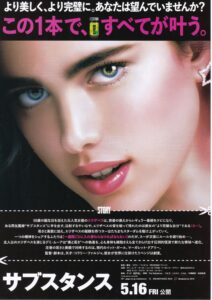

宣伝のミスリードで「女性の再生シンデレラ・サクセスストーリー」として、で美しく変身だけを想像して観に行った方には後半は拒絶反応が出た人もいるかもしれない。

逆にSF・ホラー映画ファンには右斜め上の展開に大いに評判を呼んだ。

何故ならは『サブスタンス』にちりばめられた多くの要素は、過去のSF・ホラー映画の名シーンやストーリー、実話ネタなど影響がうかがえるからである。面白くないはずがない。

今回は実例をあげて分析しながら紹介してみよう。

※ネタバレに言及しているところもあるので、映画をご覧になってからお読みになることをお勧めします。

●『サブスタンス』の元ネタたち (ストーリー・基本設定)

ストーリーだが、一度地に落ちた立場を自分の努力や何らかの力によって盛り返す主人公という展開はドラマの基本中の基本である。だが、その手段が”若さを取り返すこと”、裏返せば”老いを他者に押し付けること”なのだ。

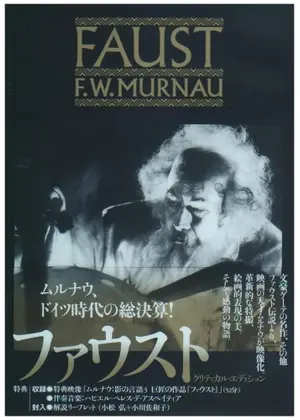

このコンセプトは古典文学のヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの代表戯曲「ファウスト」 Faust(1808年と1833年)やオスカー・ワイルド唯一の長編小説「ドリアン・グレイの肖像」The Picture of Dorian Gray(1890年)に似ている。

「ファウスト」は老いたファウスト博士が悪魔メフィストに死語の魂を売り渡す代わりに現世で若返りやりたい放題をするという「悪魔との契約」ものの元祖。

1926年の F・W・ムルナウ監督版に始まり、フランスはルネ・クレール監督の『悪魔の美しさ』(1950年)チェコのヤン・シュヴァンクマイエル監督が1994年作った人形アニメ版、製作総指揮・監督ブライアン・ユズナのB級2000年版、2011年にロシアのアレクサンドル・ソクーロフが監督した文芸版など何度となく映画もされており、”欲望のために自分の一部を犠牲にして若返る”という点が類似している。

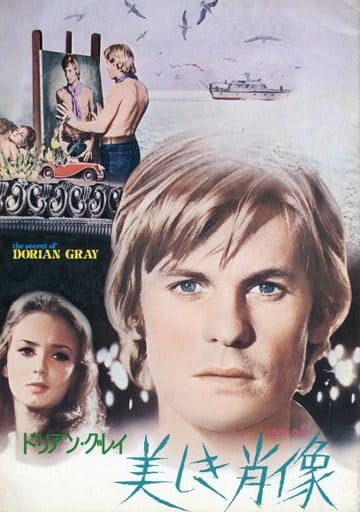

『サブスタンス』のストーリーのベースになったであろうより近い設定の作品が「ドリアン・グレイの肖像」。友人の画家バジルの肖像画のモデルになったドリアン・グレイが若さを保ち、逆に肖像画の方が年をとってゆくという怪奇ロマン小説だ。

1945年の『ドリアン・グレイの肖像』1970年の『ドリアン・グレイ/美しき肖像』2009年の『ドリアン・グレイ』と三回映画化されている。

“老いを他者(この場合は肖像画)に押し付ける”という点で『サブスタンス』に近い設定なのだが、1800年代の原作なので主人公は男性であった。いずれも”自らの策に溺れ最後は悲劇”に終わる。

●『サブスタンス』の元ネタたち (出演者)

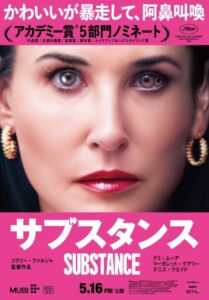

エリザベス・スパークル役のデミ・ムーアは1990年の『ゴースト/ニューヨークの幻』などで本当にトップ女優として頂点に昇り詰めており、『サブスタンス』のストーリーは自身のセルフ・パロディとも取れる面白さを含んでいる。

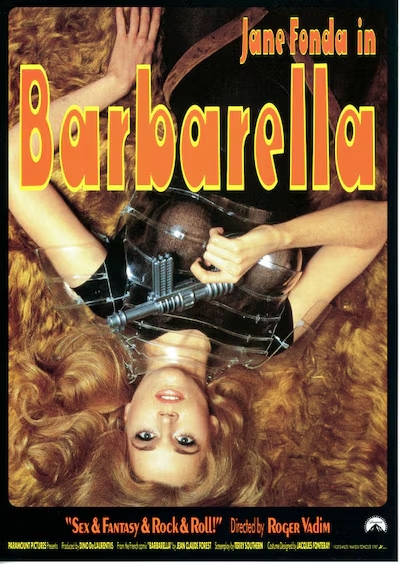

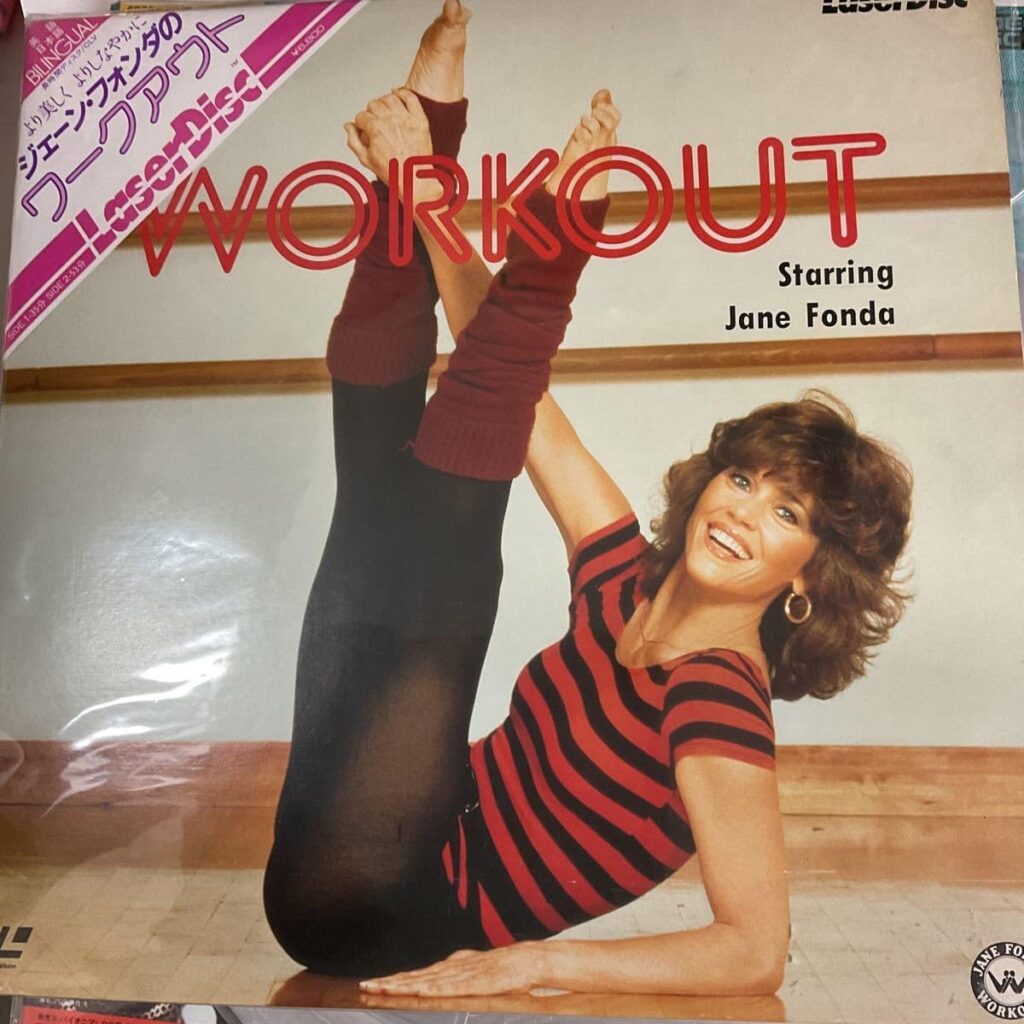

人気が落ちてからテレビの「エアロビダンス」番組に出演するというのは、SFマニアにはおなじみ『バーバレラ』(1968年)のジェーン・フォンダの半生がお手本。

ジェーン・フォンダも『コールガール』(1971年)『帰郷』(1978年)でアカデミー主演女優賞を2度受賞して頂点を極める大女優だが、人気に陰りが出はじめた1982年にエアロビクスビデオ「ジェーン・フォンダのワークアウト」Jane Fonda Workoutシリーズを発表し、これがベストセラーとなり世界中で空前のエアロビブームが起こった。

さらにジェーンは72歳になってから再びエクササイズDVD「若返りエクササイズ」(日本コロンビア)をリリースしている。

エビをいやらしく食べる中年プロデューサーのハーヴェイ役デニス・クエイドも1980年代に『ライトスタッフ』(1983年)『インナースペース』(1987年)などで二枚目の主人公を演じて来たトップスターなのである。

●『サブスタンス』の元ネタたち (アートセンス)

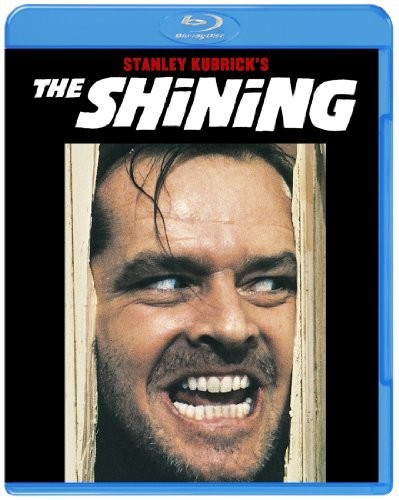

成功を収めたエリザベスやスーが胸を張って廊下を闊歩するシーンがあるが、明るい色の壁で、左右対称でかつ一点消失で描かれたシンメトリックな画面の構成は、スタンリー・キューブリック監督の最も得意とする所。『シャイニング』のオーバールック・ホテルの廊下などのシーンを思わせる。

エリザベスが裏の赤いヒールを履いてさっそうと歩くシーンの靴は、世界的ファッションデザイナーのクリスチャン・ルブダンのヒール。モデルの憧れのアイテムでステータスの証でもある。

これを見て鬼才デヴッド・リンチが音楽で参加した老舗ナイトクラブ「クレイジー・ホース」の世界を描いた『ファイアbyルブタン』を思い出した人は結構な映画通だろう。

●『サブスタンス』の元ネタたち (設定)

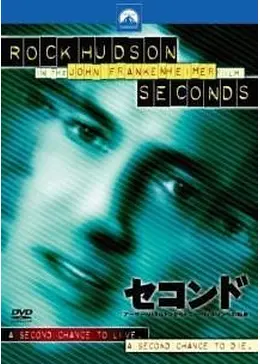

エリザベスが”もう一度別の人生をやり直すために、怪しいと感じつつ秘密組織とかかわりを持つ” 前半のサスペンス性は、知る人ぞ知る超マニアックなカルトSF映画『セコンド/アーサー・ハミルトンからトニー・ウィルソンへの転身』Seconds(1966年)である。

デヴィッド・イーリイの原作を『影なき狙撃者』『五月の七日間』の監督はジョン・フランケンハイマーが映画化した。

平平凡凡に暮らしていた銀行員のアーサー・ハミルトンに、ある日死んだはずの親友から電話がかかり「別の人生を歩むことが出来る」とそそのかされる。

不思議な誘惑に駆られたアーサーは指示通りの住所に行くと、秘密組織で「別の人生を選べるチャンスがある。ただし元へは戻れない」といわれる。

好奇心に負けたアーサーは整形手術と状況整理によりアーティストのトニー・ウィルソンになり別の人生を楽しむのだが……、というストーリー。

恐ろしい内容でよく出来た作品なのだが、興行的には大失敗した。

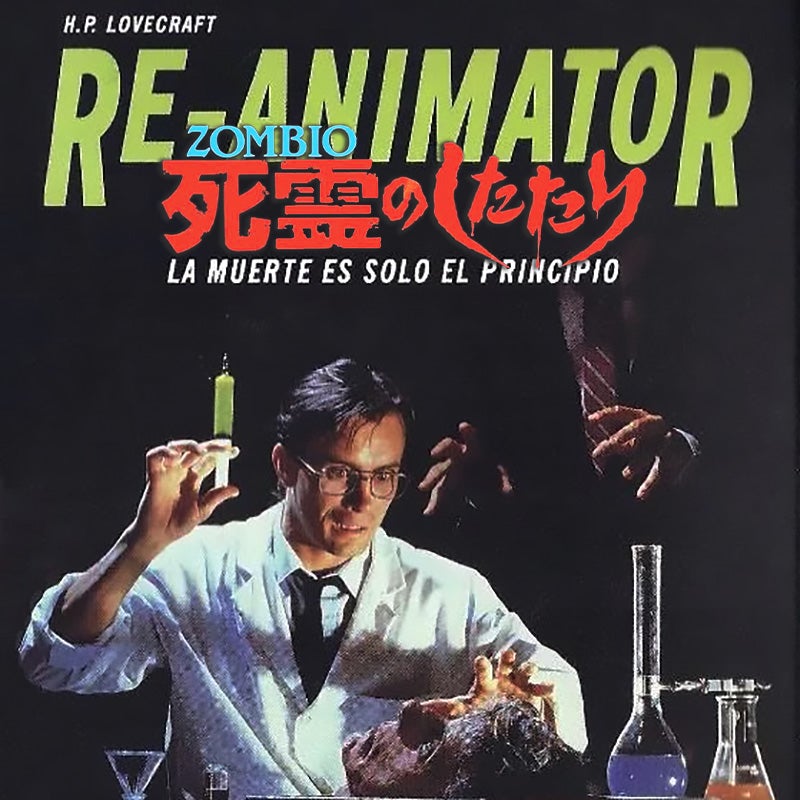

『サブスタンス』の怪しげな黄色く輝く注射液は、『ZOMBIO/死霊のしたたり』Re-Animator(1985年)で科学者ハーバート・ウェストが発明した「死体を蘇生させる血清」にそっくり。

因みに演出の仕方はビタミンCの溶液にブラックライトを当てると光る。筆者も自作の映画『龍宮之使』でマーティが邪神に勧められて怪しげな酒を飲むシーンで同じ効果を使っている。

“禁断のヤバイものを使って肉体・精神が崩れてゆく”という設定は、ヴィッド・クローネンバーグ監督の代表作『ヴィデオドローム』Videodrome(1983年)が近い。

こちらは”観てはならない地下組織の「スナッフ・ビデオ(殺人ビデオ)」”を入手したケーブルTV局のマックスが、それを観て精神と肉体に影響を受けて異常な事態になるところも似ている。特殊効果とシュールな映像でこちらもカルト映画化している。

エリザベスは薬の作用で、セミの変態のように背中が割れてスーを産み落とすが、”背中から別のものを生む”代表は『マニトウ』The Manitou(1978年)。

白人女性のカレンが首の後ろに出来た腫瘍で入院してくるが、原因は400年前のインディアンの祈祷師の悪霊“ミスカマカス”であり、カレンの中で成長し背中を突き破ってこの世に再生するというオカルト映画。

生まれ落ちたスーがエリザベスと入れ替わり暴走し出すのは、デ・パルマの『悪魔のシスター』Sisters(1972年)。

ファッションモデルで温厚な性格のダニエルが次々事件に巻き込まれる。

実はダニエルは元々シャム双生児(結合双生児)で、分離手術で死亡した双子の妹ドミニクの意識が時々ダニエルの身体を支配して凶行に走らせていたのだ。

こちらは一人の身体を二人で支配するサイコスリラーで、監督・原案・脚本は『アンタッチャブル』『殺しのドレス』のブライアン・デ・パルマだった。

“自らの抜け殻のボディをシャワー室に壁作ってその裏に隠す”のは、1843年にエドガー・アラン・ポーが出した短編小説「黒猫」The Black Catを思わせる。

古典傑作で映画化はベラ・ルゴシおよびボリス・カーロフ主演の『黒猫』(1934年)ほか無数に作られている。

後半の”薬の作用により肉体が変形しとてつもないものに変貌してゆく”というおぞましさは、ジョン・カーペンター監督の『遊星からの物体X』The Thing(1982年)のエイリアン・クラス。想像をはるかに超える大迫力だ。

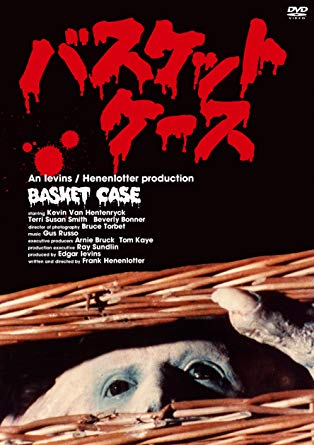

変身したエリザベスの肉体はもはや肉の塊。”異形の身体で動き回る様子”は、まるで『バスケットケース』Basket Case(1982年)の奇形の兄ベリアルのようである。

ベリアルは頭と腕だけで下半身がない。これも切り離された結合双生児の悲劇であった。

もはや人間をも越えてしまったエリザベスは、その姿にドレスと化粧で仕上げて、テレビの公開収録へと向かう。すでに精神にも異常をきたし美醜の概念も壊れており、「執念」「執着」、または「世の中に対する復讐」の意味もあるのだろうか。

テレビのショービズの世界は華やかでゴージャスだが、”人に見られる”ことにおいては”見世物”との違いはない。

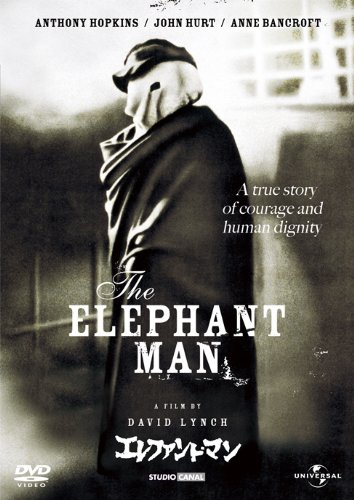

この映画のテーマは、デヴィッド・リンチ監督・脚本の『エレファント・マン』The Elephant Man(1980年)とあい通ずるものがある。

19世紀、イギリスの見世物小屋で「エレファント・マン」と呼ばれた、変形した身体の特徴を持つ青年ジョゼフ・メリックの半生を描く実話に基づく物語。

彼は「象皮病」と診断されたが、現代では「プロテウス症候群」と考えられている。

エリザベスがテレビの公開収録現場に現れてからは地獄絵図となる。血が噴き出し会場は真っ赤に染まる。

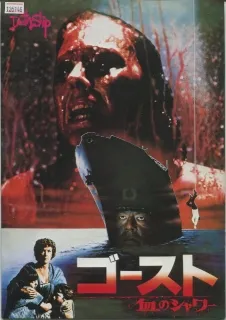

”主人公が血に染まる”のは『ゴースト/血のシャワー』Death Ship(1980)。

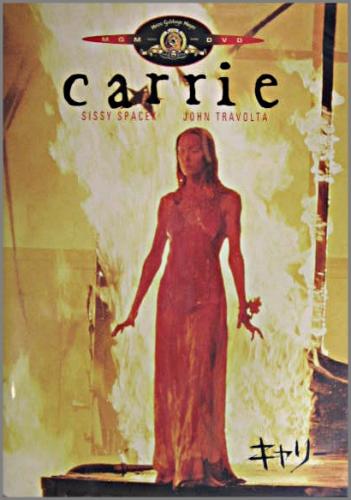

そして、” 血に染まった主人公により華やかな会場が地獄絵図と化する”のはスティーヴン・キング原作、製作・監督ブライアン・デ・パルマの『キャリー』Carrie(1976年)である。

今回の『サブスタンス』では、この血の程度が半端なく消防車の放水クラス。これでもかと会場にまき散らされる。

最後に、復習を遂げたエリザベスがはいずりながら「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム」(ハリウッド大通りHollywood Walk of Fame)の自分の名前の星のプレートの上で朽ち果てる所は涙を誘う。

ゴミになった肉塊を事情を知らない掃除負のおじさんが掃除して終わるところは『溶解人間』The Incredible Melting Man(1977年)を思い出してしまった。

『サブスタンス』の監督・脚本・製作はフランスの女性監督コラリー・ファルジャ。

業界で女性として自分が体験した疎外感を映画化したという事だが、ジャンル映画の大ファンであることは間違いなさそうだ。

©The Match Factory

(次回『サブスタンス』の皮を剥ぐ④ メイキング編に続く)

![特撮ゼロWeb [Tokuzero.Web]](https://moegame.com/wp-content/uploads/2023/05/tokuzeroweb_logo.png)

コメント